厚生労働大臣指定試験 着付け職種技能検定 1級実技試験。

こちらについて説明とアドバイスをしていきます。

まずこの試験をサポートしている着物教室などが非常に少ないと言うことが気になります。

どんなに探しても見つける事が大変です。

その理由はなぜなのかを考えてみました。

情報が少ないのは受験者にSNSが禁じられているからもあります。

これは試験を受ける会場で説明があります。

全ての受験に関わる情報は発信禁止です。写真も試験後、外のロビーのみ許されます。

試験会場の写真が一枚も出てこない理由は禁止されているからです。

それほど大事にされている資格試験と捉えた方がいいでしょう。

個人の経過としては

1回目は不合格。2回目で合格です。

2回目に至るまでは約1年。色々な方から合格へのアドバイスを受けたので是非合格に向けて参考にして下さい。びっくりしたことも書いておきます。

7年前になりますがこの試験を作る段階に関わった方から聞いた事を参考にしています。

↓試験はここから申し込みを始めます

試験を受けてみて 感想

- 難しい

- 着付けが出来るだけでは受からない

- モデル選びは大事

- 着物に対する所作も大いに関係がある

- 教えてくれる教室や先生が少ない

難しい

難しいです。

普段仕事で毎日着付けている方でも落ちます。

実践と試験は視点を変えなければ受かりません。

着付けが出来るだけでは受からない

着付けに慣れている方ほど難しいかもしれません。

わかっている事が通りません。

えっ?そこ?

そんな思いをたくさんしました。

モデル選びは大事

他の方の記事を見ると年配の方でも受かりました。そう書いてありますが。

確かにそうかもしれません。

でも出来る事ならば

年齢30歳位まで。

身長は163㎝前後がベスト。髪型も振袖用に作ってきてもらうと良いでしょう。

ダウンスタイルではなく襟足がすっきり見えるアップスタイルがお勧めです。

髪飾りもあった方がいいです。

この試験のプロからのアドバイスでした。

見栄えはとても大切。仕上がりが大切と言う事です。

モデル事務所に頼む方も多いです。無理に頼んだり探す事を考えたらプロにお願いする事も視野に入れて下さい。

着物に対する所作も大いに関係が

会場に入った時から身だしなみや立ち振る舞い、着物や道具を扱う仕草も全て見られています。

身だしなみはどこでも第一印象として大事です。それと同じ事です。

白のシャツ、黒パンツ、この姿が一番無難でしょう。

不要なアクセサリーも外します。マリッジリングのみがベストです。

何度も伝えていますが、試験に臨む3時間程度の時間です。

ベストを尽くした方がいいでしょう。

そして自分の道具を雑に扱わない。踏んだり、引きずったりしない。

そこも見られています。

教えてくれる教室や先生が少ない

着付け技能士1級対策講座

このワードで検索をかけましたがあまり出てきません。皆さんも探しているのではないでしょうか。

理由として考えるのは

- 1級を取得している方がまだ少ない

- 資格取得者に着物教室の先生ではなく美容に関わっている方が多い(ホテルなど)

- 教える内容が明確ではない為に安易に教えられない(私はここです)

もともと教本は人が作るものであり、明確な情報が提示出来ないと作れません。

細部まで規定のない検定=技術力

ここが答えではないでしょうか。

試験官は誰なの?

実際に試験を受けた方々は試験会場に5〜6名の採点用のバインダーを持った女性の姿を見ていると思います。一体誰なの?そう思いますよね。

確定ではないですが

全日本着付け技能センターの正会員の方々ではないかと思います

試験管に現役の講師はいないと聞いています。

理由は生徒が受験していたら不公平になるからだそうです。

納得です。

私が試験を受けた時に試験官の中に和裁師さんもいた様です。

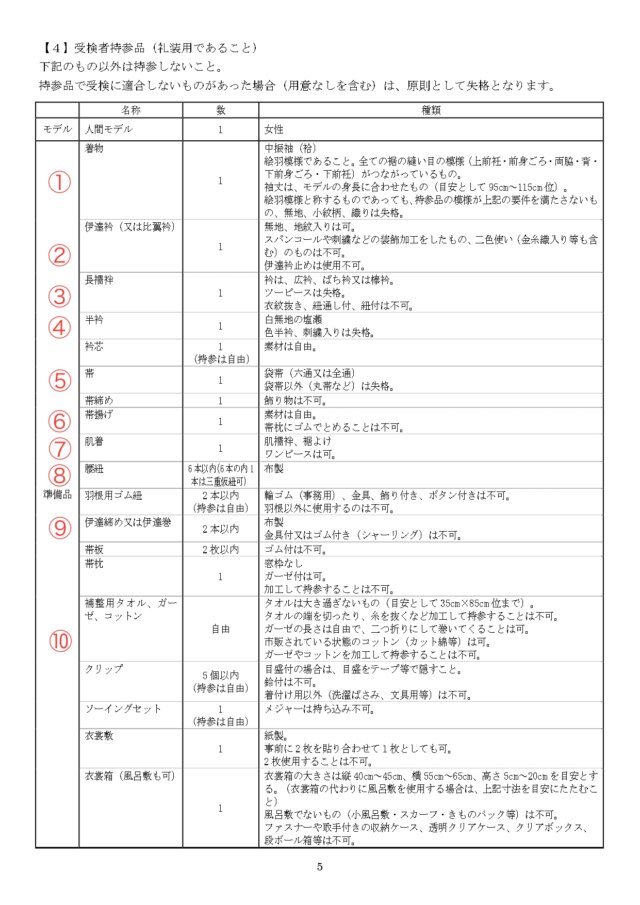

受験者持参品の解読

試験に申し込むと書類が送られてきます。

その中に下記の受験者持参品があるので失格になった方々の事例を含めて説明します。

重要事項を選んで説明します。

①着物

これは失格になる方が多いので現在では細かく書かれています。

絵羽の認識の違いです。写真を載せますので参考にして下さい。

②伊達衿

無難に無地を選びましょう。変に悩むなら無地です。

③長襦袢

長襦袢ですがワンピースタイプ。素材に指定はないので実際に仕立てた物ではなく市販されている物でも大丈夫です。市販品は衣紋抜きがついている物が多いので外して下さい。

大事なのは袖の長さです。振袖の袖と長襦袢の袖はピッタリ同じでなければなりません。

ここも見られているポイントです。

④半衿

半衿は素材は関係ないです。

見られているポイントは衣紋のしわです。

肩にかけ衿を作った時にしわが目立つ様なら付け替えた方がいいでしょう。

このポイントは意外でした。市販品をそのまま使うとメーカーによってはかなりしわが出るものがありますので要注意。

⑤帯

六通がいいでしょう。

長さは巾 約31cm 長さ 約448cm前後がベスト。

古い物を使わず現代の帯を使用した方が無難です。

大事な試験です。無理にギリギリの長さは絶対やめた方がいいです。

⑥帯揚げ

柄なしの総絞りがお勧め。

ここで大事な事を伝えます。

絞りの帯揚げの上下は知っていますか?

シボが上を向いている方が上に向くように枕にかけて下さい。

私はわかりませんが和裁師は一目で上下がわかるそうです。

見られているポイントです

⑦肌着

肌着ですが試験官による和装ブラのパットのチェックがあり手を入れたりするので

合わせるタイプのワンピースがいいと思います。

⑧腰紐

腰紐は6本ですが、三重仮紐も本数に含まれるので気をつけて下さい。

四重仮紐を持参した方がいて、試験管3名で協議となりその場で試験管が1本を切りました。

試験は受験させて貰えた様ですがバインダーに書き込みをしていたので減点だったのではないかと推測します。

素材はモスリンがお勧めです。

6本共にしっかりとアイロンをかけてピシッとした状態で持参しましょう。

ここも見られています。

⑨伊達締め、伊達巻

伊達巻 3m 60センチ 長襦袢に。

伊達締め 2m 25センチ 着物に。

伊達巻は長さがあり花嫁などに使用しますが、試験の時の長襦袢の伊達締めは長さがある物を薦められたので伊達巻きを使用しました。

巻いた時の全体の安定感が違います。ただ着物に使用すると長さが余る傾向にあります。

通常の伊達締めでもいいと思いました。

素材は正絹の博多を使いましょう。道具についてですが変に変わった物を使わずに着付けの基本、長く推奨されている物が一番です。

⑩その他小物類

帯板

ゴム付きではないもの

サイズは 中:39×12(cm) 大:49×13(cm)

大サイズをお勧めします。中サイズでも問題ないとは思いますが帯に変な段差が出来ないためにも大サイズを薦めます。

帯枕

個人で加工などせず販売されているガーゼに包まれている物を使用しましょう

タオル

100円均一で販売されている白の無地が一番いいです。

何も悩まず問題もありません。探すくらいなら購入しましょう。5枚買っても550円です。

広告が入っている物を持っていた方がいて、その方は失格。退場でした。

5枚のうち4枚が広告入り。一枚では試験不可能と試験管が判断し本人に説明し退場。

その場にいる方々全員の前で話すので誰もが聴こえる状態での失格です。

ガーゼ

5mは長いです。

5mのガーゼを3m50㎝に切って二つ折りに巻いて持参しました。

コットン

コットン(綿花)

これは色々なタイプが売られていますが圧縮されているものはやめましょう。大判の一枚タイプがいいと思います。

クリップ

花嫁を勉強された方はメモリ付きの長いクリップを持っていると思います。

しかしメモリを隠すテープの問題で使用不可!とされていた方がいたのでメモリのない物を選択した方が無難です。

ソーイングセット

ハサミ、糸を通した針、これで十分だと思います

衣装敷き

2畳の物を選んで下さい。実際の試験でのスペースが2m×2mだったので場所の感覚を掴むためにも

このサイズをお勧めします。

風呂敷き・衣装箱

衣装箱とはホテルや美容院などによくある物です。着物などを入れて運ぶもので個人で持っている方は少ないのではないでしょうか。

大きさに指定があるので気をつけて下さい。縦40〜45㎝ 横55〜65㎝です。

試験会場は風呂敷の方が多く見られます。この風呂敷に関してもかなり大きめなサイズなのできちんとサイズは把握した方がいいです。

当日の時間配分

持参品準備

5分

割り当てられたペースに持ってきた道具を並べます

持参品点検

15分

きちんと道具を指示通り並べてあるかなど、ひとりひとりチェックが入ります。

ここで持ち物に不備があると失格者が出ます。

このチェックは厳しいです。

モデル着替え

10分

モデルに肌襦袢を着てもらい足袋も履いた状態で上から浴衣を羽織ってもらい静かに待ちます。

モデルのチェック

5分

正しい肌襦袢を着ているか。

和装ブラにパットが入っていないかを見られます。

補整から長襦袢の着付け

15分

スタートの合図があります。

補整から長襦袢の着付をします。終わったら前を向いて立った状態で待ちます。

その後、審査が入ります(採点)

着物着付け

25分

着物の着付け開始の合図で始まります。

着付けが終わった後、草履も履かせ、モデルと一緒に前を向いて立った状態で試験終了合図を待ちます。草履を履かせない状態だと注意が入ります。

余談ですが。

草履は綺麗な品物の方が良いと思います。使い込んだ草履の方が結構いましたが目立ちます。

採点

30分

説明が入ります。

モデルのみ室内に残り着付師は退室します。

外のロビーで待機です。

モデルを頼んだ方に聞きました。

中で何が行われていたのか。

室内を何周か全員でウオーキング

物差しで衿やおはしょり、たれの長さを採寸

この話を聞いた時に思ったことは(私が頼んだモデルは元々着物を着る方だったので助かりました)

モデルをする方に所作も伝えておくことがベストです

退場について

退場に事例を何点か書きましたがその場にいると緊張が走ります。

何か不備があると試験官数名で競技に入り、本人に理由を伝えて「退場して下さい」と言われます。

支度した物を全てしまい、モデルは浴衣やガウンを羽織って待っている状態ですが、そのまま受験者と一緒に退場します。言い訳などは聞いたことがありません。

厳しい現実です。

まとめ

送られてきた資料一冊を何度も読み忠実に守ることです。

まぁいいか、などは絶対にやめましょう。

受験した方が近くにいたらアドバイスを受けた方がいいです。

このブログが参考になれば幸いです。

皆様の試験合格を願っています。頑張って下さいね。

haru

コメント